らぼブログ

らぼブログでは、最新の葬送ビジネスラボの情報をお伝えしています。

新しいスタイル

集客機能付きの葬儀施設

葬儀だけしかできない施設は時代遅れになりました。【安置ルーム】はもちろんのこと、【集客機能】がついていることが重要なポイントになって来ました。

別邸 家族葬施設がオープン

既存の施設内の敷地内に別邸で家族葬施設を建築。

女性目線の施設

女性目線の家族葬施設が4月にオープンします。

家族葬リビング&もがりの間

「家族葬リビング」と「もがりの間」が併設された家族葬施設が完成しました。

「墓じまい」時代のお墓マーケティング

こんにちは、姫松です。

いつもお読みいただきありがとうございます。

わが家でも将来の問題を抱えている「お墓」の問題。

日経MJに「家族の記念碑として売る」という記事があったので要点を抜粋でご紹介します。

葬儀業界より先に大変革の波を受けている墓石業界のことだけに参考になると思います。

ここから

↓

---------------------------------------------

「家族の記念碑として売る」

世の中、終活ブームだが、お墓の売れ行きはよくない。

都市への集中で便利な墓地は足らず、単身世帯の増加もあって田舎のお墓の維持をあきらめる人も多い。

そうした中、墓石を、家族とのつながりというコトとして売り、売上を伸ばす石材店もある。

「自分は墓石を売ることしか考えていなかった」。

これは全国1225社の石材店などが加盟する日本石材産業協会が実施したワークショップに参加した参加者のつぶやきだ。

この一言にお墓が売れない現状が象徴されている。

経済産業省によると墓石などの石工品の2015年出荷額は約830億円で15年前に比べて6割減った。

深刻なのは墓石の需要は今後も減る可能性があることだ。

ある消費者調査では、墓がいつか無縁化すると回答した人が5割を超えており、「墓じまい」する人が増えている。

今回のプロジェクトでめざすのは、人と人のつながりが深まり、先祖を思う気持ち、

供養の気持ちが高まることで、結果として墓石が売れていくことだ。

墓石を買ってもらう第一歩は、お客様との信頼関係をつくることだ。

お墓については、終活している本人だけでなく家族の間でも関心は高い。

若い世代にとっては、寺院などとの付き合いやお墓をどう維持していくかについてはわからないもの。

セミナーをきっかけにして、消費者が漠然と抱いている疑問や不安に対して、丁寧に答えることで、最終的には墓石の購入につながるケースもあったという。

市場が縮小しているといっても、お客様の困り事を解決したり、商品が持つ魅力を再定義してアピールしていけば、売上は伸ばせるのだ。

墓じまいの時代でも、石材業界が10年後も売上を伸ばす手法を考えだしたように、一度、自分達が売るモノから視点を外し、

その向こうにいるお客様を見つめ直すことで、本来の価値というものが見えてくるだろう。

---お墓を売るための3つのポイント---

1)終活セミナーを本人だけでなく家族にも参加してもらう

・時間をかけて家族との信頼関係を築く。

2)お墓のデザインを故人と家族にしてもらい、親近感をもってもらう

・一般的なお墓は「◯◯家之墓」だが、故人と家族が作り上げる

・墓石というモノではなく、コトとして売る。

・例)家族善意d墓の絵を描き、和の文字を娘、娘の夫が英語でのサインを書いた。

3)お墓の掃除など維持するためのサービスを提供する

・地方にある墓参りや掃除などを墓石業者が代行

・ふるさと納税の仕組みを使い、返礼品として提供する例もある。

-------------------------------------------------------------

↑

ここまで

いかがでしょうか?

自分達は本当は何を売っているのか?

ということを考えることが必要な時期のようです。

何か参考になれば幸いです。

有望シニア「モラトリアムおじさん」

日経MJ 2017年8月16日(水曜日)より

有望シニア「モラトリアムおじさん」をどう動かす

ひと研究所では、シニアの行動(積極的か、慎重・控えめか)、志向(伝統・保守好むか、変化・刺激を好むか)という2つの軸で6つのタイプに分けた。

時代劇や演歌が好きといった「淡々コンサバ」、行動的で消費に積極的な「アクティブトラッド」というのが、これまで一般的にシニアと言われてきた層。だが、実際に調査すると、両者を合わせてもシニア全体の4割弱でしかいない。

「ラブ・マイライフ」は最も積極的に行動し、変化や刺激を好み、好奇心を満たすためにはちゅうちょなく消費する。「社会派インディペンデント」は人とのつながりを重視し、新たな人脈を築くこと、世代を超えた交流などに意欲的だ。

6つに分類したシニア層で最も人数が多いのが「セカンドモラトリアム」。4人に1人を占め、特に有望なのは、その男性、つまり「モラトリアムおじさん」だ。特徴は、社会に取り残される不安が強く、今後の人生をどう過ごしたらよいのかを模索している。今まで一心不乱に働き、築いてきた立場がリタイアにより失われ、振り返ると地域に友達はいない。これからの時間をどう過ごしたらいいのか分からない一方で、きっかけさえあれば動き出す可能性がある。

変わる葬送観 衰退する寺

2017年3月13日 読売新聞より

直葬増加、死を遠ざける社会

僧侶の資格を持つ日経BP社の編集者・鵜飼秀徳氏は『無縁社会』(同社)を昨秋に刊行。首都圏では3割以上という直葬の現場や、増加する孤独死、流行する散骨の実態、巨大納骨堂の建設ラッシュなどを取材した。見えてきたのは、社会が死を遠ざけ、死後に執着しない人が増えている現状だ。(中略)

想像力が失われた結果、故人をしのんで手を合わせ、思い出を語るような余裕や潤いが、社会からなくなっているという。

「ふと立ち止まって自らの死や死後に想いをはせたり、近しい人をどう送るかを考えたりするのが葬式やお寺との関わり。死を考える余裕があることこそ、本当に豊かな社会の証ではないか。嫌なことから目をそらさず直視すべきだ。」

ありがとうの大切さ学ぶ

2017年2月12日(日)読売新聞より

フジテレビアナウンサーの須田哲夫さん(69)は、施設で暮らす認知症の母(92)を毎日のように尋ねています。昨年4月には、同じ施設で暮らしていた父を亡くしました。「親が老いていく姿を見るのはつらい。でも、いまだに親から学ぶことばかりです。」と話します。(中略)

母は父の葬儀に参列して火葬場にも行きました。なのに「お父さん、出張なの?」と思い出したように聞く。「亡くなったじゃない。お葬式にも行ったじゃない」と答えると、「あ、死んだの」とがっくり肩を落としました。その後も何度も聞かれ、伝えるたびにがっくりしていました。ようやく最近「いないんだよね」と言うようになりました。受け入れたのだと思います。

生協消費者祭りの応援に行ってきました

群馬県庁で県内のすべての生協が集まって行われる消費者祭りに参加してきました。

顧問先である生活クラブ群馬がこのイベントに出展されるというので、応援にいってきました。生活クラブでは、エコフィンのパネル展示やお茶の試飲コーナー、葬儀の相談コーナーを設けていましたが、たくさんの方にお越しいただきました。

今年は前橋市の市議選のため、少し出足が鈍ったようです。

「日本財団 遺贈寄付サポートセンター」広告

この広告は初めて見ました。

遺産で難病で苦しむ子や発展途上国の支援をしませんかという趣旨のものです。

遺産を残す対象者がいない方はもちろん、いても有意義に自分の遺産を活用して欲しいという方は確かにいらっしゃるかもしれません。

この仕組みがいいかどうかという判断はさておき、自分の人生で何を残すかを考えることは重要なことだ思います。

「RESリスのお葬式」広告

昨年、高崎の斎場近くにオープンした「RESリス」の前橋店のオープン広告です。高崎店は順調のようは話を聞いています。

この前橋店、他社の家族施設の住所になっていますので、経営権を譲り受けた形で、既存の施設を使用するのだと思われます。

前橋においては家族葬、火葬式に特化した施設がここ数年オープンしてます。しかし、ノウハウ的に難しいものは何もないので、模倣が簡単に行われ差別化が難しい領域である。

親族後見人を後押し

我が家も人ごとでは済まされない成年後見人制度ですが、年間利用者が15年度末で19万人になり増加傾向にある。しかし、問題点も多いようで制度の見直しが行われている。

日本経済新聞2017年2月8日(水)より

認知症などで判断能力が低下した人の生活を支援する成年後見人制度。2000年4月に始まったが、内容があまり知られずメリットも乏しいとされることから利用者数は低迷している。政府は利用促進に向けて制度改革を進めており、親族が後見人になるケースは今後増える可能性が大きい。改革のポイントを押さえておこう。

【成年後見人制度見直しのポイント】

①利用者本人がメリットを実感できるように改善

・財産管理だけでなく本人の意思決定の支援、身上監護も重視

・成年後見人などの適切な選任や柔軟な交代

②地域ネットワークでの支援体制づくり

・成年後見人、福祉関係者などでチームを組む

・チームを支援する協議会、相談を受ける機関整備

③不正防止の徹底

・預貯金の払い戻しのチェックの強化

変化を察知するには 現場で実際に見聞きを

変化の時代を乗り切るためのヒントがここにあります。

日経新聞2017年2月7日(火)「経営書を読む」より

P・F・ドラッカー著「イノベーションと起業家精神」

全く新しいアイデアに基づくイノベーションは多数存在します。

しかし、これらは予想が難しく組織化や体系化が困難なため、成功率は一番小さいのです。

ドラッカーは必ず行うべき事として「機会を分析すること」「知覚的に認識すること」「焦点を絞り単純なものにすること」「小さくスタートすること」を挙げます。逆にやってはならないこととして「凝りすぎてはならない」「多角化してはならない」「未来のために行ってはならない」点を強調します。そして成功するには「集中すること」「強みを基盤とすること」「経済や社会を変えること」が条件だと主張しています。

「自宅や施設で最後」地域差

自宅や施設で亡くなる方が増加しているという肌感はあったが、地域格差は大きいようです。

読売新聞2月6日(月)の1面より

「看取り率」最大13倍 厚労省研究班

病院ではなく自宅や老人ホームなど生活の場で亡くなる人の割合に、自治体間で大きな差があることが厚生労働省研究班の調査でわかった。2014年の全死亡者数から事故や自殺などを除き、「看取り率」として算出したもので、人口20万人以上は約3倍、3万人以上20万人未満で約13倍の開きがあった。背景に在宅医療。介護体制の違いがあるとみられ、「最後は自宅で」の望みが叶うかどうかは、住む場所によって決まる実態がうかがえる。

葬儀社のチラシ

今朝の朝刊にこのチラシが折り込まれていました。

私の自宅は前橋市内でも北部なのですが、さらに北を営業エリアにしている葬儀社のチラシです。2ヶ月の1回くらい定期的に折り込まれます。昨年は周年イベントも行っていました。

非常に意欲的な葬儀社で、セレモニーホールを2ケ所と安置ステーションが1ヶ所あります。

前橋の中心部も前橋市斎場を利用したお葬式もできます、

というアピールもあり。

このチラシみなさんはどう感じられますか。

ヤマダ電機 冠婚葬祭サービス参入

家電量販店のヤマダ電機がメモリードグループと提携し、冠婚葬祭サービス業に参入する。

2017年2月2日(木)上毛新聞より

家電量販店最大手のヤマダ電機は、メモリードグループのライフネクストと業務提携し、会員制の冠婚葬祭支援サービスを始めた。

葬儀料金を割り引いたり、結婚式場にの下見などで山田のポイントを付与したりする。

全国2万以上のレジャー・宿泊施設、飲食店などを割安料金で利用できる「ヤマダファミリーサポート」一環として行う。

会員は月額380円。加入期間に応じて葬儀料金を2〜10%割り引く。婚礼では、式場の下見やブライダルフェアの参加で2千ポイント、婚礼の成約で3万ポイントを付ける。

冠婚葬祭支援サービスはまず本県と東京都、埼玉県で始め、順次全国展開する。

「遺品整理の手引き」と「おかたづけの手引き」をいただきました。

「遺品整理の手引き」「おかたづけの手引き」を開いてみると、どちらも文字が大きくイラストや図が多用されていて、高齢者の方でも非常に見やすい作りになっています。

内容も理屈や課題だけでなく、事例や解決方法がきちんと書いてあるということが初心者には理解しやすいですね、

私の実家も切実な状態なので、真剣に読ませていただきました。

非常に参考になりました。

遺品は語る

このタイミングで、コンサルタントの仲間からある遺品整理会社の社長をご紹介いただきました。

この会社はグループ企業4社の中の1社だそうですが、将来的に大きな目標を掲げて事業を進めておられます。

今後の方向性をお聞きすると、「生前整理」の分野を伸ばしていきたいというお話でした。「遺品整理」は事前にタイミングを察知するということは非常に難しいですが、「生前整理」であれば、消費者の教育により需要を喚起することが可能になります。

今後、何か両社でコラボを組んで行こうということになりました。葬儀業界との相性も抜群なので、その辺の切り口から展開ができそうです。

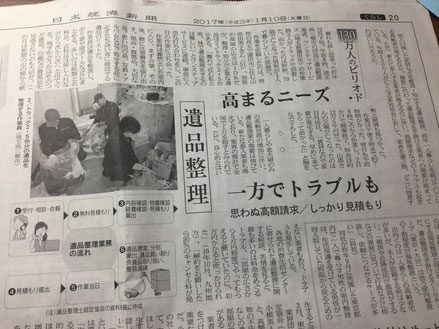

遺品整理

日経新聞のくらしの欄で不定期に掲載されている130万人のピリオドで「遺品整理」が紹介されていた。

故人が残した家財などを整理処分する遺品整理。最近、一人暮らしの高齢者が増加する中、親族に変わって遺品整理を手がける業者への需要が高まっている。

新規参入する業者が増えるのに伴い、高額請求などのトラブルも起きているようだ。

また、死後の「遺品整理」に対して、高齢者宅を生前に整理整頓する「生前整理」という需要も少しづつ出てきている。しかし、なかなか高齢者には自分のものを「捨てる」という行為はハードルが

高いようである。

私の実家も母親が「生前整理」を少しづつ行なっているようです。

死を語らい日常を充実

日経新聞のくらしの欄で不定期に掲載されている130万人のピリオドで「デスカフェ」が紹介されていた。

日経新聞より

少人数の和やかな雰囲気の中で「死」にまつわる話を身近に語り合う「デスカフェ」に関心が高まっている。遺言や葬儀など終末期を準備する「終活」がブームになっているが家族や自分の死については心の準備ができていない例も少なくない。デスカフェは肩の凝らない「死の準備教育」の場として広がっていきそうです。以上。

2004年スイスの社会学者が自分の妻の死をきっかけに始めたそうですが、進行役にはかなり技量が入りそうですね。

デスカフェ参加者の心得というのがありましたので紹介させていただきます。

- 一人ひとりが自由に自分の考えを表現できるようにする。(人の話を否定しない)

- 自分一人がしゃべりすぎないようにする

- カウンセリングや悩み相談の場にしないようにする

- 死に方や自殺につながる話はしない

- デスカフェで出た話はその場限りとし、SNSに書いたりしない

- くつろげるように、飲み物や軽食などを準備